ねらい

理科の教科書で扱っている観察や実験を取り上げ、適切な素材の選択や手順の工夫、安全に行うための配慮などについて理解します。フィールド観察など実際に体験することをとおして、児童に楽しくねらいを達成させるための指導力の向上を図ります。なお、本講座は初任者研修やキャリアアップ研修の対象の講座としても参加することができます。

ご案内

4地区での開催となりますが、どの地区でも、複数でもご参加いただけます。

(講座のご案内)は詳細が決まり次第更新します。

◇東信地区

・主催 信濃教育会

・共催 小県上田教育会

・日時 令和7年8月7日(木) 13:00~16:00

・集合場所 上田創造館

・講習内容 「 プロジェクトS教材づくりに挑戦! ~溶解度を利用したスノードームの製作+α ~」

◆塩化アンモニウムを使ったスノードームの製作

◆花粉管や細胞分裂の観察ができるブライダルベールの紹介

・講師 信州大学教育学部 藤森隼一 先生

・主催 信濃教育会

・共催 小県上田教育会

・日時 令和7年8月7日(木) 13:00~16:00

・集合場所 上田創造館

・講習内容 「 プロジェクトS教材づくりに挑戦! ~溶解度を利用したスノードームの製作+α ~」

◆塩化アンモニウムを使ったスノードームの製作

◆花粉管や細胞分裂の観察ができるブライダルベールの紹介

・講師 信州大学教育学部 藤森隼一 先生

◇南信地区

・主催 信濃教育会

・共催 上伊那教育会

・日時 令和7年8月9日(土) 8:30~14:00

・集合場所 伊那市長谷公民館(戸台の化石資料館)

・観察場所 伊那市長谷 戸台地籍

・講習内容 「 アンモナイト探しGeo Tour ~南アルプスの化石産地を訪ねて~」

◆白亜紀の地層(戸台層)で化石採集と化石標本の整理

・講師 「戸台の化石」保存会会長 北原秀志 先生 他4名

・主催 信濃教育会

・共催 上伊那教育会

・日時 令和7年8月9日(土) 8:30~14:00

・集合場所 伊那市長谷公民館(戸台の化石資料館)

・観察場所 伊那市長谷 戸台地籍

・講習内容 「 アンモナイト探しGeo Tour ~南アルプスの化石産地を訪ねて~」

◆白亜紀の地層(戸台層)で化石採集と化石標本の整理

・講師 「戸台の化石」保存会会長 北原秀志 先生 他4名

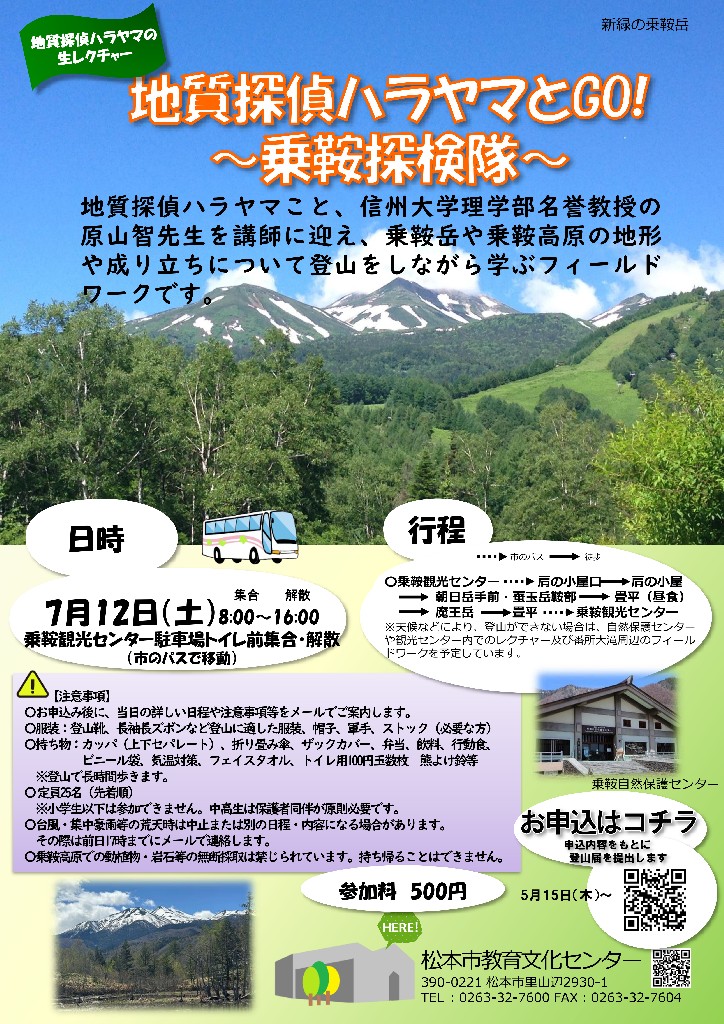

◇中信地区

・共催 松本市教育文化センター・信濃教育会

・日時 令和7年7月12日(土) 8:00~16:00

・集合場所 乗鞍観光センター駐車場トイレ前(市バス移動)

・観察場所 乗鞍岳とその周辺

・講習内容 「地質探偵ハラヤマとGO(ゴー)! ~乗鞍探検隊~」

◆乗鞍岳周辺

◆乗鞍観光センター~肩の小屋口~肩の小屋~朝日岳手前・蚕玉岳鞍部

~畳平(昼食)~魔王岳~畳平

・講師 信州大学理学部名誉教授 原山 智 先生

・共催 松本市教育文化センター・信濃教育会

・日時 令和7年7月12日(土) 8:00~16:00

・集合場所 乗鞍観光センター駐車場トイレ前(市バス移動)

・観察場所 乗鞍岳とその周辺

・講習内容 「地質探偵ハラヤマとGO(ゴー)! ~乗鞍探検隊~」

◆乗鞍岳周辺

◆乗鞍観光センター~肩の小屋口~肩の小屋~朝日岳手前・蚕玉岳鞍部

~畳平(昼食)~魔王岳~畳平

・講師 信州大学理学部名誉教授 原山 智 先生

◇北信地区

・共催 JAXA宇宙教育センター・信濃教育会

・日時 令和7年7月26日(土) 12:30~16:00

・開催場所 信濃教育会

・講習内容 「 JAXA宇宙教育センター連携講座 ~宇宙を教材にした授業の創造~」

◆JAXAの紹介と宇宙教育について

◆「熱気球をつくろう」ほか教材体験

◆宇宙の素材を使った授業のアイデア

・講師 JAXA宇宙教育センター 松原 理 先生

・共催 JAXA宇宙教育センター・信濃教育会

・日時 令和7年7月26日(土) 12:30~16:00

・開催場所 信濃教育会

・講習内容 「 JAXA宇宙教育センター連携講座 ~宇宙を教材にした授業の創造~」

◆JAXAの紹介と宇宙教育について

◆「熱気球をつくろう」ほか教材体験

◆宇宙の素材を使った授業のアイデア

・講師 JAXA宇宙教育センター 松原 理 先生

※申込書に記入の上、FAX または Google フォーム でお申込みください

⇒Google フォーム

⇒Google フォーム

| (講座のご案内) 東信・南信・北信  | 中信 *参加ご希望の方はお問い合わせください  |

講習の様子

(令和7年度)

【東信ブロック】 ブライダルベールの観察と溶解度を利用したスノードームの製作

| ▪植物教材の観察 | ▪スノードーム作り | ▪塩化アンモニウムの析出 |

|  |

【南信ブロック】 南アルプスの麓「戸台の化石」の産地と中央構造線を訪ねて

| ▪化石の分類と整理 | ▪アンモナイトの化石も発見 | ▪日本一の中央構造線 |

|  |

【中信ブロック】 『ブラタモリ』出演の原山先生に学ぶ乗鞍高原の地形や成り立ち

| ▪魔王岳ふともで | ▪地形模型から読み解く | ▪主峰剣ヶ峰を仰ぐ |

|  |

【北信ブロック】 宇宙を教材にした授業を創造するJAXAの教員研修

| ▪熱気球の共同制作 | ▪遠い宇宙を身近な教室に | ▪力を合わせ心を通わす |

|  |

~参加者の声~

【東信】塩化アンモニウムを使ったスノードーム作りは、安価で身近な素材でできる教材であり、大変参考になりました。現場でも実践してみたいと思います。親子での参加となり、大変有意義な時間となりました。子どもたちも大変喜んでいました。

【中信】乗鞍の成り立ちを中心に講師の先生から多くのことを教えていただきました。焼岳、美ヶ原、乗鞍と3回参加させていただいていますが、発見や新たに知ることも多く、いつも新鮮な気持ちで学ばせていただいています。学校関係者以外の方と共に学び合う機会にもなっていて、大変ありがたいです。

【南信】初のアンモナイト化石の発掘、感動しました。長野県でもアンモナイトが発見されていることを知りませんでした。夢がひとつかないました。場所によって化石の出方も違い、植生も違うことを肌で感じることができました。

【北信】宇宙を身近に感じることができました。宇宙での生活をイメージして、クラスや授業づくりにも役立ちそうだと感じました。無重力空間でできるスポーツなど、子どもたちと考えたらとてもおもしろそうだと思いました。「宇宙教育」について見方を変えることができ、信教でないとできない講座でした。

■お問い合わせ

TEL 026-232-5201 (教科用図書研究部)

FAX 026-232-7132

FAX 026-232-7132