ねらい

遊び合いのかかわりの中で、あそびや表現コミュニケーションを通じて、教師や子どもがかかわり合う豊かさを実現する。

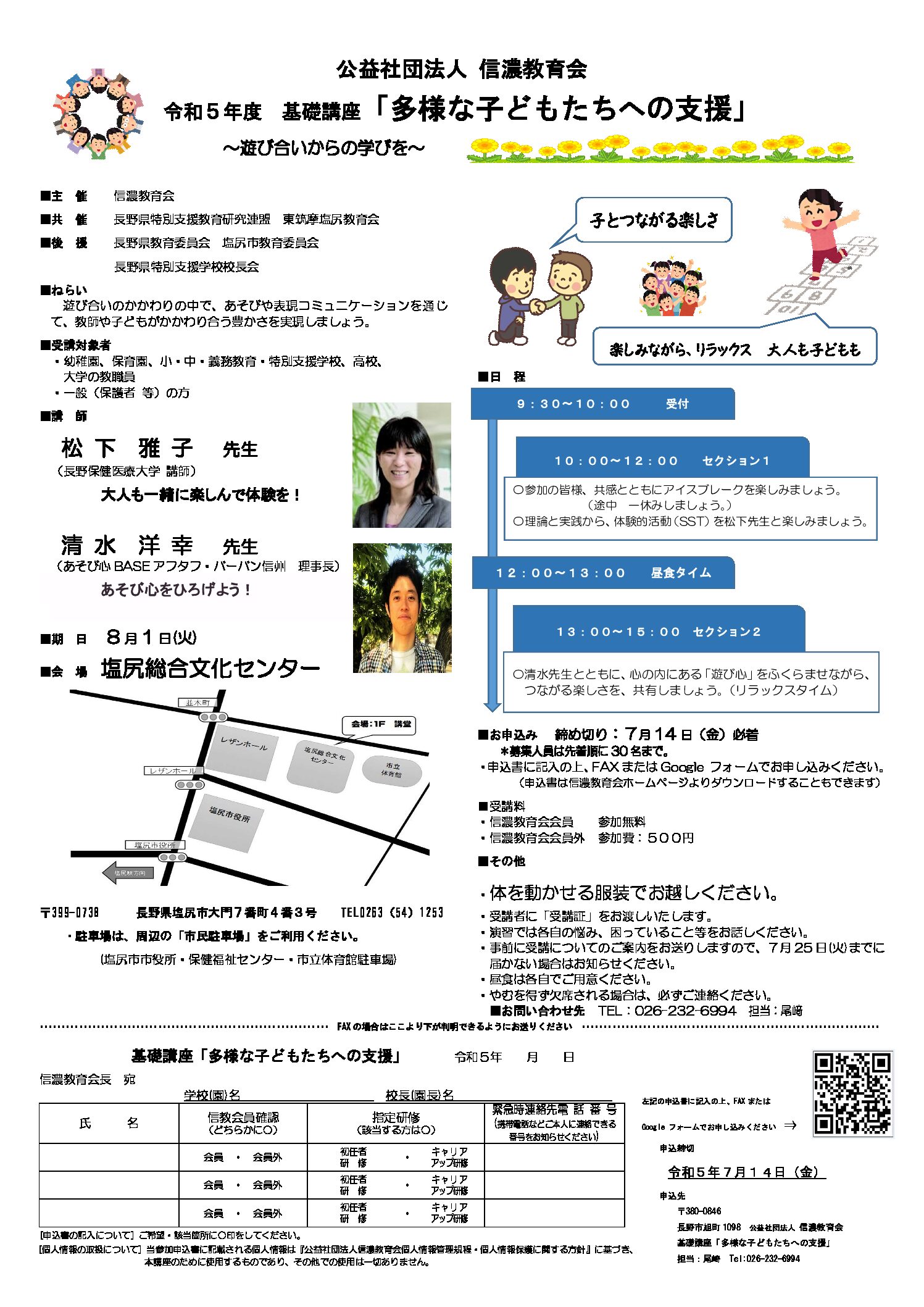

ご案内

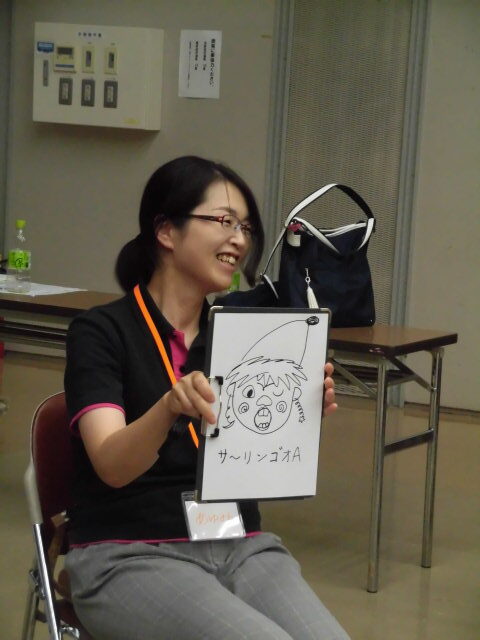

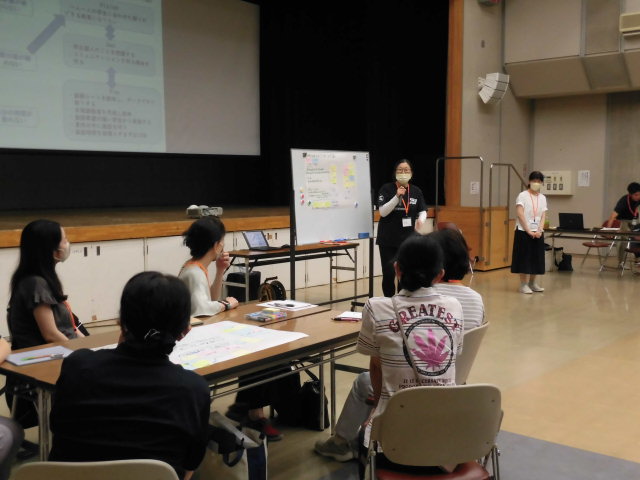

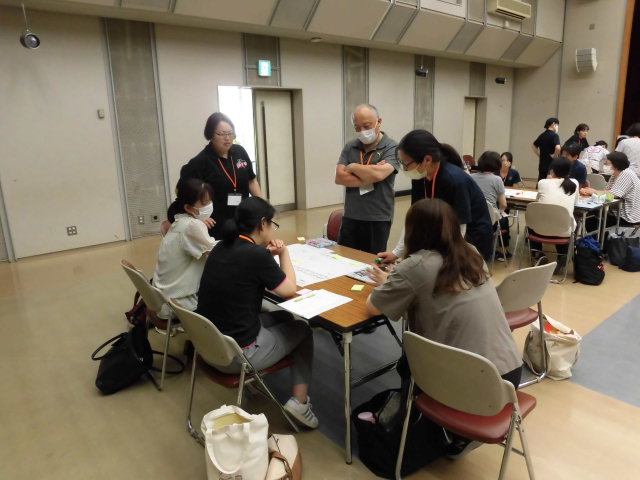

今年度の講習の様子

~参加者の声~

体を使って体感できる事が多く、自分も子どもになったような気持ちで参加できました、ずっと、わくわくしていました。子どもたちとも、こんなわくわくした気持ちを共有できたら幸せだあと思いました。

教師の見方が変われば一人一人の子どもへの見方や接し方も、自然と変わるであろうと思いました。多様性をもとにした協働を、遊びを通して学ぶことができた。

教室には、いろいろな子どもたちがいますが、誰でも楽しめそうな活動ばかりでした。子 どもだけでなく、大人も笑顔で楽しめることをキーワードに、2学期も前向きに取り組んでいきたいと思いました。遊び、つながることって、おもしろいなと思いました。

グループ活動により、悩んでいることを聞いてもらいアドバイスをもらったり、ワークショップにより、どのような活動を行えば楽しいかを自分自身が実践する形で行うことができたりして良かった。

■お問い合わせ

TEL 026-232-2470(代表)

FAX 026-232-1892